上次来欧洲已经是5年前了,中间那三年噩梦般的新冠时期都不知道是怎么熬过来的。从西班牙回来后,戒断反应似乎一直在,我太太和我疯狂地爱上吃海鲜饭paella,又对参观各种哥特式教堂着迷。所以在结婚六周年纪念日邻近时,就想着趁着十一假期再去一趟欧洲。最后我们选择了号称欧洲旅游天花板的意大利🇮🇹。而后来我们的经历也证明,这趟旅行的美好远不止此。

罗马假日

临出门前,我和我太太补了不少课,从罗马帝国历史到文艺复兴,再到奥黛丽-赫本主演的《罗马假日》,还有无数小红书攻略。我甚至做了几个思维导图记录整个罗马帝国从罗慕路斯和雷慕斯建立罗马城,到最后东罗马帝国灭亡的历史。跟着自己做过的知识碎片在罗马的大街小巷寻找恺撒、屋大维、奥古斯托、涅尔瓦、图拉真们的踪迹。

话说从杭州到罗马直飞的13个小时实在是太煎熬了,在这一路半睡半醒的状态外加伸不直腿的折磨,让我下飞机的时候仿佛重新活了一遍的样子。临行前,曾经去意大利留学过的好友一直在劝我,要放下执念,订宽松的计划,乐观面对各种突如其来的不靠谱随机事件,意大利是个J人地狱。而在罗马海关入境的那一刻,我是真正体验到了意大利人松弛到甚至有点癫狂的工作状态。我们的飞机是当地时间8点前落地,而他们海关窗口预计的上班时间是8点,因此无数早班机到港的游客密密麻麻排在海关窗口前,队伍的尾巴直接排出了航站楼排到了停机坪。就这他们都不舍得多开几个窗口,还是磨磨叽叽边唠嗑边敲章。

罗马的机场距离市区很远,因此要搭乘有轨火车通勤,结果买火车票的时候又将了我一军。售票员摇着头跟我说no China card,可问题是我这VISA信用卡陪我走过各个国家,从没听说过有不能用的售票口,我甚至一度担心是不是卡被ban了。

好在穿过了大片意大利农村地界,进入罗马市区的时候,这趟旅行终于阳光起来了。在去酒店check-in的路上,走在号称历经千年的石头路上,两边偶尔能看各种精美的罗马柱房屋,虽然看不懂门楣上的拉丁文,但应该都是挺值得他们自豪的建筑。我们的第一站是整个罗马最具有标志性的地方——斗兽场Colosseum。

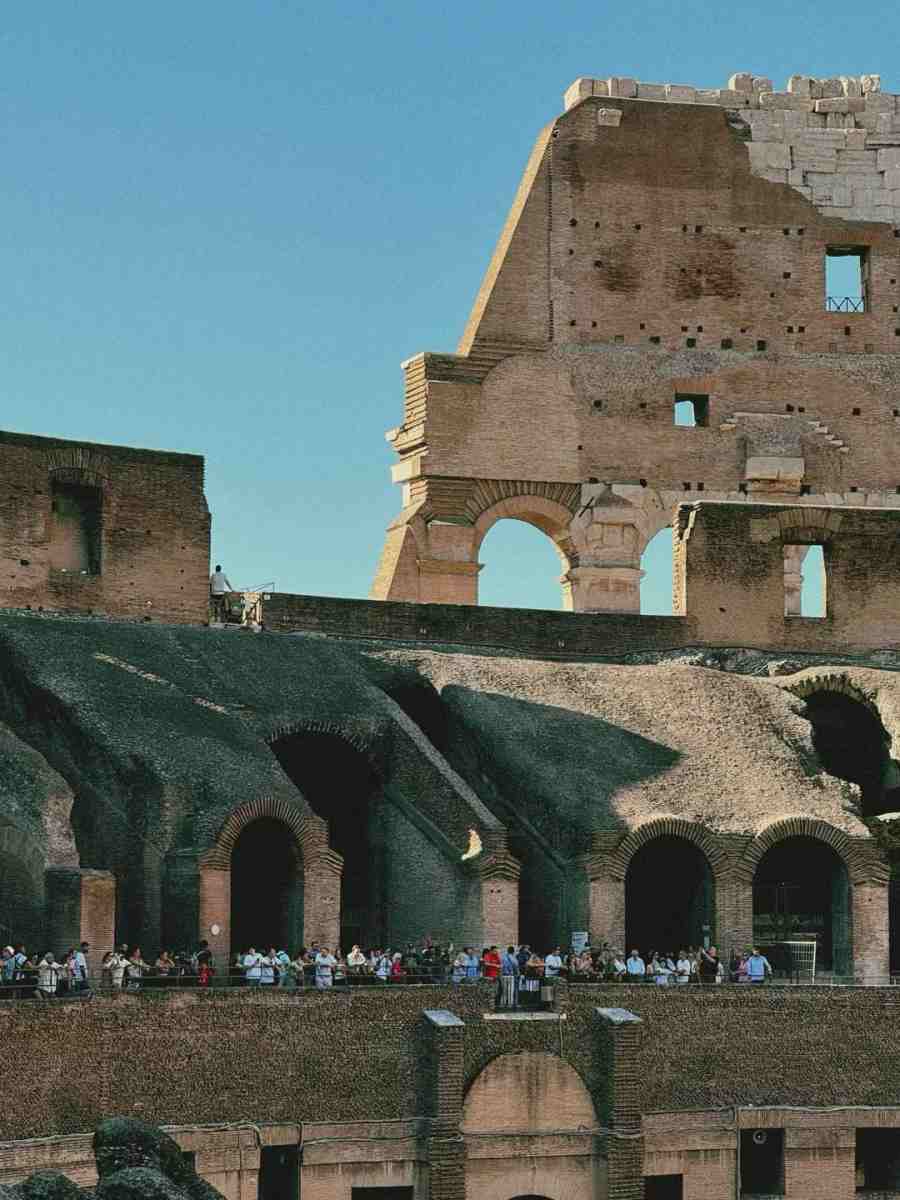

来意大利的一大特点就是,任何热门景点都需要在线上预约时间,不然当天在景点门口要么是排长队要么根本无法进入。我买的是古罗马遗址和斗兽场的联票,没有买到能上天台或者下地宫的票,不过我们能进入场中央的Arena区域,我也非常满意了。

非常尴尬的是,因为斗兽场入场是有固定时间,而罗马遗址可以随时进入,所以我误认为遗址可以反复进入了,所以当我们参观完斗兽场后再返回遗址的时候被拦下了。遗址部分从图拉真柱一直延绵到帕拉丁山上,包括罗马帝国的经济政治中心古罗马广场、世界上最早的购物中心图拉真市场、罗马文化核心罗马论坛,其中有地下的通道、地面的露天广场,也有一些保存尚可的地面建筑。不知道是意大利人心大还是真的允许,走在断壁残垣间我能随时用双手去触摸还遗留着的一砖一瓦一墙,相信当初的元老院、执政官们是不是也触摸过相同的地方。

而整个遗址里最震撼的还是斗兽场本身。罗马斗兽场(Colosseum)是古罗马帝国最具代表性的建筑遗迹,也是罗马最著名的地标之一。这座宏伟的圆形竞技场始建于公元70年,由维斯帕先皇帝下令修建,并在其子图密善统治时期的公元80年正式落成。作为当时世界上最大的圆形竞技场,它可容纳超过5万名观众,是古罗马人举办角斗士比赛、野兽搏斗等娱乐活动的重要场所。在其鼎盛时期,这里不仅举办了无数场精彩的角斗表演,还上演了模拟海战等大型表演。斗兽场的建筑设计极其精妙,采用了当时最先进的混凝土建造技术,其创新的拱门和穹顶设计至今仍然影响着现代建筑。虽然经历了地震、火灾等自然灾害的破坏,这座有着近两千年历史的建筑依然巍然矗立,每年吸引着超过700万游客前来参观。尽管斗兽场在后世还被重修成堡垒甚至教堂,但它的看台和竞技设施还是最初建成时候的模样,仿佛两千年后的那些体育场、足球场都是照着它的样子设计出来的。

我们的酒店就在著名的西班牙广场(Piazza di Spagna)边上,这个广场因为奥黛丽-赫本的《罗马假日》而一直都是游客心中爱情和浪漫的代表,每一个来到这的情侣都会坐在高高的台阶上来一张自拍。西班牙台阶由137级台阶组成,从广场中央延伸至圣三一教堂(Trinità dei Monti)的脚下。当然,在其他一些好莱坞电影中,我也看到过不少从台阶上飙车下楼的画面。广场下的巴洛克风格的喷泉破船喷泉(Fontana della Barcaccia)是由贝尼尼(Bernini)的父亲设计,仿佛一艘破船搁浅在广场上。而高处的埃及方尖碑则真的是从古埃及拉到罗马的。在罗马大大小小方尖碑中,有8根是真的始建在埃及的,这就是其中之一。广场周围的Via dei Condotti大街应该是罗马的精品店一条街,各种叫得上名的奢侈品服饰包包店都能在这找到,尤其这还是著名的华伦天奴(Valentino)的总部和诞生地也是在这。当然这也有很多咖啡店,我们这几天的早餐基本都指望附近的咖啡和各种牛角面包。

其实我非常喜欢罗马的一个点就在于,随意在市区内city walk一会儿就嫩遇到一个非常惊艳的景点,而许愿池,也被称为特雷维喷泉(Fontana di Trevi)正是如此。Trevi的意思是三岔路口,它正巧坐落于一个三岔口之中,因此得名,它是罗马最大的巴洛克式喷泉,也是全球最著名的喷泉之一,同样也是《罗马假日》的重要取景地。喷泉中央,海神尼普顿(Neptune)驾驭着由海马拉动的战车,四周环绕着西方神话中的诸神,每一个雕像都栩栩如生,神态各异。泉水从各雕像之间、海礁石之间涌出,流向四面八方,最后又汇集于一处,象征着波涛汹涌的大海。传说,如果有人背对着喷泉,右手拿硬币从左肩上方向后投入水中,就能实现自己的愿望。一枚硬币代表此生会再回罗马,两枚硬币代表会与喜爱的人结合,而三枚硬币则能令厄运离开。我太太乐呵地也模仿着丢了一个硬币进去,当然此时的我们根本没想到罗马给了我们多么大的一个礼物。遗憾的是之后特雷维喷泉将会被改造,原先的水池上要铺设观景桥,周边会立起来围栏收费,像我们这次这样随意欣赏它全貌的机会可能再也不会有了。

整个罗马古迹景区的起点其实应该算是威尼斯广场,不讨巧的是因为明年是基督教的常规禧年(Giubileo ordinario),到时候整个基督世界都会汇聚到梵蒂冈聆听教皇的祝福,所以我们来的时候整个罗马仿佛是个大工地,而最毁体验的应该就是威尼斯广场。这座建于15世纪的文艺复兴式宫殿得名于旁边的威尼斯大厦,也就是当时威尼斯公国大使的官邸。广场的正面是维克多·埃曼纽尔二世纪念堂,这座新古典主义建筑是为了庆祝1870年意大利统一而建造的,耗时25年才建成。纪念堂的16根圆柱形成的弧形立面是其最精彩的部分,台阶下两组喷泉寓意深刻:右边的象征第勒尼安海,左边的象征亚得里亚海,中央骑马的人物塑像是完成了意大利统一大业的维克多·埃曼纽尔二世。威尼斯广场不仅是一个历史和文化的象征,也是罗马市民日常生活的重要组成部分。广场上经常举办各种文化活动,如音乐会、艺术展览和节日庆典。每逢意大利国庆日,广场上都会举行盛大的庆祝活动,吸引着成千上万的游客和市民来此参观。我跟我太太介绍,这可能就算是意大利人的革命英雄纪念碑加上人民大会堂。我们可以沿着两侧的大理石走廊一直绕到宫殿后侧的高处观景台眺望整个罗马城。

同样深受修复工作影响的还有圣天使堡前的圣天使桥。走在脚手架之间看着钢架后面精美的雕塑,不得不去想如果是没有这些脚手架的遮挡,这座横跨在罗马台伯河上的精美如艺术品的桥,在夕阳中会多么动人。桥对岸的圣天使堡(Castel Sant’Angelo)上圆下方,外围城墙是五角星形,造型伟岸坚固,最初是由罗马皇帝哈德良(Hadrian)为自己和家人建造的陵墓,始建于公元125年,并在公元139年完成。这座城堡不仅是皇家陵墓,而且在随后的近2000年中,它经历了多次破坏和修复,其结构和用途也发生了很大变化,当过堡垒、监狱、宫殿,最终成为了博物馆向公众开放。圣天使堡的名字来源于一个传说,据说在黑死病肆虐的时期,教皇格利高里一世梦见天使长弥额尔手持宝剑降临到这座建筑上,随后黑死病的流行就结束了。为了感谢天使,教皇命人在这座建筑上加上了一个大天使的青铜雕像,并改名为“圣天使堡”。其中除了哈德良的墓室外,最吸引我的还是城堡顶上的观景台,能眺望整个罗马城和梵蒂冈。我们参观的时候已经接近日落,金色夕阳把整个罗马都打上了浓浓的”皇室风“滤镜。

这趟罗马行中最遗憾的一个地方可能就是万神殿了,因为时间不凑巧赶上了周末礼拜,所以没能进去一睹世间闻名的巨大穹顶和穹顶之眼的风采,也没能拜谒文艺复兴三杰之一的拉斐尔的长眠之地。但是尽管这样还是无法掩盖这座始建于屋大维时期后又在哈德良时期重建的用于供奉奥林匹斯山诸神的巨大神庙的风采。广场上的埃及方尖碑建造于公元前12世纪拉美西斯二世时期,而大师贝尼尼设计建造了方尖碑的底座。

而每次来欧洲都要看一场足球赛成了我们的保留节目。在这趟行程中唯一能赶上的一场是在罗马奥利匹克球场中罗马对威尼斯的意甲比赛。说起罗马队也算是我足球初恋的一部分,还记得2000夏天巴蒂斯图塔加盟罗马第一年,跟托蒂一起带罗马拿下阔别20年的历史第三次意甲冠军。而那年的罗马10号球衣也成了儿时的我第一件足球球衣。时光荏苒,现在这支罗马队早就没了当时的风采,甚至不少人我都认不全了,但是在这块从小在体育新闻里听过无数遍名字的球场,听着全场唱着托蒂和球队的歌曲加油助威,确实让人为之一振。虽然这场比赛踢的那叫一个菜鸡互啄,而且正午的阳光直溜溜地晒在第一排毫无遮挡的我们身上。最有意思的是上半场结束阶段,主队糟糕的防守表现差点被威尼斯偷进第二球,跟我们同一看台的老叔从一开始的加油打气直接变脸破防开始破口大骂。但是比赛结束前罗马还是顽强地逆转了比赛,总算让这次看球之旅在主队球迷的欢声笑语中结束。值得一提的是,这场比赛之后,在我们从意大利回来后的三个月里,罗马队只在正式比赛中赢过一次了。

琳琅满目梵蒂冈

作为明年基督禧年的核心,梵蒂冈自然也是每一个去意大利去罗马旅行的人都绕不开的话题。”梵蒂冈”一词源自拉丁语Vaticinia,意为”占卜之地”或”先知之地”。公元4世纪,罗马皇帝君士坦丁在罗马城西北角圣彼得殉难处建立了君士坦丁大教堂。15至16世纪,这座教堂被改建成现今的圣伯多禄大殿,成为天主教会重大仪式的举办场所。这个国家我从小就在百科全书中听到过名字,凭借其0.44平方公里的国土面积称为世界上最小的国家。梵蒂冈又是一个充满了宗教历史和艺术魅力的地方,它不仅是天主教的中心,更是整个基督世界的精神家园。梵蒂冈的历史可以追溯到公元1世纪,最初是罗马的一个教区。1929年,通过《拉特兰条约》,梵蒂冈成为一个独立的主权国家。而作为世界上仅有的几个与中国没有建交的主权国家,中国同其神权和教权对于地方教众管理和教会领袖任免的博弈,也是很值得玩味的一个话题。

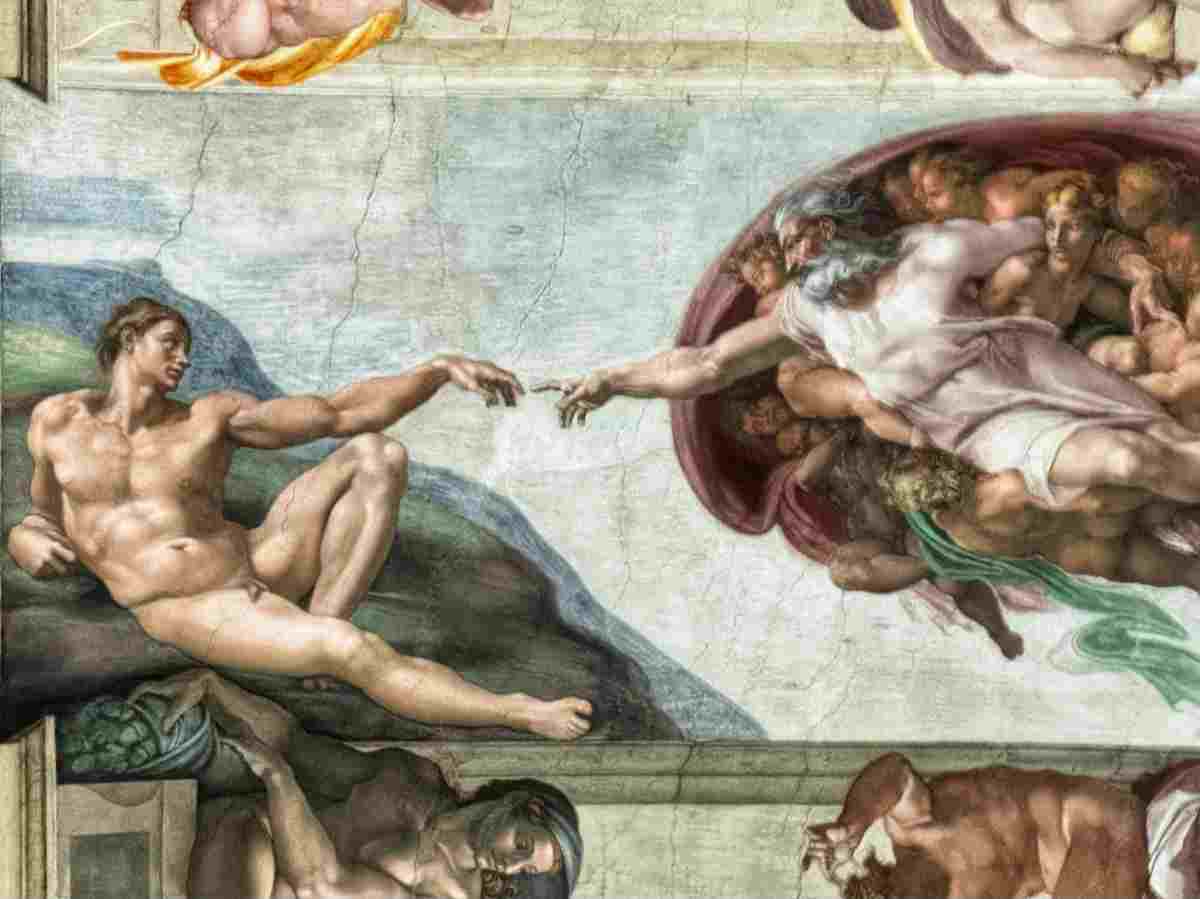

我去过世界上不少著名的博物馆,但是梵蒂冈博物馆这座拥有500多年悠久历史的博物馆还是震惊到我了。1771年,教皇克雷芒十四世宣布对公众开放教廷所有收藏艺术品,这才有了我们现在看到的梵蒂冈博物馆。其70000余件藏品和超过700万的年参观人数,让其成为世界博物馆翘楚。其藏品从古埃及的各种藏品到古希腊、古罗马的大理石雕塑,再到教会初期的各种版画,再到文艺复兴时期各个大师的作品。每一件作品都值得我驻足仔细把玩品味,但当我真正站在西斯廷教堂下,抬头看到头顶的创世纪时,一切的欣赏和倾慕都成了哑口无言地震撼。我喜欢文艺复兴三杰中的每一个,但米开朗琪罗-博纳罗蒂(Michelangelo Buonarroti)一定是我最偏爱的那个。作为天顶画组成部分的《最后的审判》和《创造亚当》虽然矫揉进了不少我熟悉和不熟悉的圣经故事,但是看到那个指尖相触的瞬间,确实能感受到在基督世界的视线中,人类文明喷涌而出的起点的宿命感和归属感。

当然,另一幅让我驻足停留很久的命作就是我非常喜欢的另一位艺术家拉斐尔-桑齐奥(Raffaello Sanzio)的《雅典学院》。走进拉斐尔的四个作品厅,每一个都有一个主题:语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文,表现人类对于智慧和真理的追求。而拉斐尔则通过将整个古希腊和古罗马时期的智者大家汇聚一堂,展现了人类对智慧和文明的向往,也体现了文艺复兴时期人文主义理想的巅峰。

画面中央的柏拉图和亚里士多德代表了两种不同的哲学思想。柏拉图右手指向天空,象征着理念世界;亚里士多德手掌向下,表达对现实世界的关注。拉斐尔通过他们的服装颜色对比(柏拉图穿蓝色长袍配红色披风,亚里士多德则相反)来强调这种思想对立。此外,左侧的苏格拉底、右侧的托勒密、前景的阿基米德、左下方的毕达哥拉斯和阿维洛伊都被拉斐尔巧妙地捕捉到了特点,让人一眼就能认出。当然在这种必然留名青史的作品上,拉斐尔也悄悄将自己的侧脸肖像当做签名画在了画面右侧。

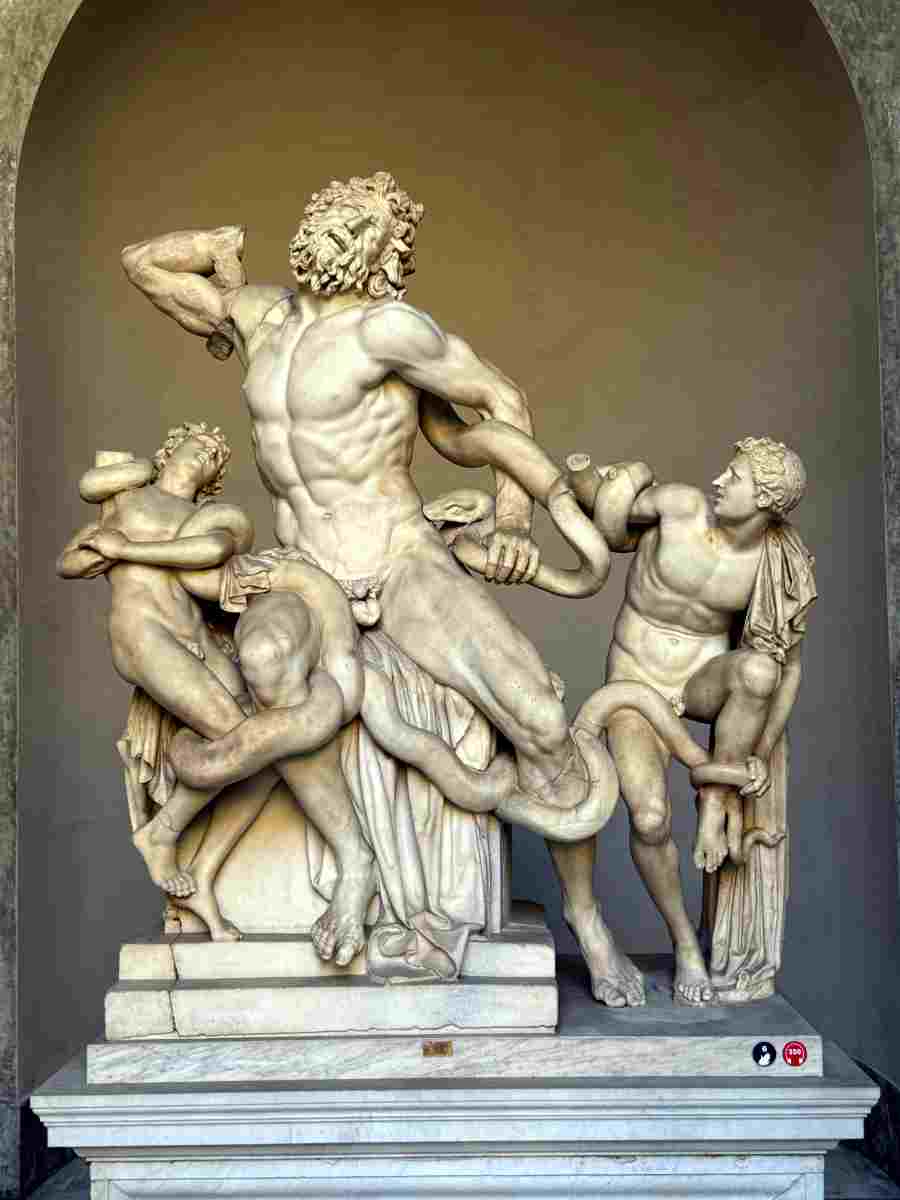

而在博物馆众多雕塑中,我印象最深的肯定就是古希腊艺术的巅峰之作,无数次被收录在我们的美术教科书上的《拉奥孔(Laocoön)》。这组大理石群像由罗德岛的三位雕塑家阿格桑德洛斯、波留多罗斯和阿塔诺多罗斯于公元前50年左右共同创作。雕像高约184厘米,最初安放在希腊罗得岛上。其整体呈金字塔形构图,稳定而富于变化,描绘了特洛伊祭司拉奥孔和他的两个儿子因为泄漏特洛伊木马的天机,被巨蛇缠死的悲剧性场面:一条蛇抓住小儿子的胸部,另一条蛇缠绕父亲的大腿,拉奥孔头部后仰,面部因痛苦而扭曲,大儿子绝望地望着父亲。这座雕像对文艺复兴时期的艺术产生了重大影响,特别是对米开朗基罗的创作有深远影响。雕像所展现的古希腊美学和对人体的完美刻画,深深影响了后世艺术家,从拉奥孔主像扭曲的肌肉线条里,很容易找到文艺复兴不少雕塑例如《大卫》的影子。

博物馆的出口就是著名的螺旋楼梯布拉曼特楼梯,是游客离场的必经之路,也是从上往下拍照打卡的绝佳之处,这个造型据说启发了弗兰克-劳埃德-赖特设计纽约古根海姆博物馆,特别是其天窗-中庭和螺旋坡道的设计理念。

而梵蒂冈室外最重要的建筑就是作为天主教世界心脏和圣地的圣彼得大教堂及其广场,其23000平方米的占地面积能容纳超过6万教众,也使其当之无愧地成为世界上最大的教堂。教堂建于1506年至1626年间,历时120年完工。布拉曼特最初设计了方形建筑方案,包括一个巨大的中殿和40米直径的穹顶,多位文艺复兴时期的杰出艺术家参与其中:除了初期设计的多纳托·布拉曼特外,米开朗基罗设计完成了穹顶,贝尼尼则设计了圣彼得广场。

这里是耶稣十二使徒之一圣彼得的安葬地。圣彼得是耶稣最亲密和忠诚的门徒,原名西满,是一位加利利的渔夫。1940年,考古学家在圣坛下发现了据称是圣彼得的遗骨。教堂下的教皇墓地现在也向公众开放,我也参观了一圈历任教皇长眠之处,尤其是被称为圣彼得的遗骸安放处。从不少石刻记录上能看到,在君士但丁大帝于公元326年开始修建老圣彼得大教堂之前,已经有信徒知道并来参拜圣彼得的遗骸。

因为修葺的关系,教堂内部的圣殇雕塑和教皇金座都没能一睹真容,但是其富丽堂皇的装饰、充满宗教色彩的巧妙布置却把硕大的教堂内部空间填了个满仓。

谁会拒绝翡冷翠

如果问我这次旅行我最喜欢哪个城市,我会不假思索地回答是佛罗伦萨。这个似乎在中文译名中非常拗口的英译名字(Florence),却在百年之前被徐志摩译作一个更贴切更有诗意的名字——翡冷翠(Firenze)。他在充满浪漫情怀的现代诗《翡冷翠的一夜》和描绘佛罗伦萨风情的散文《翡冷翠山居闲话》中描绘的翡冷翠,展现了这座城市独特的文化魅力,将智性和灵性融为一体。

从罗马来到佛罗伦萨,真的有从大城市到小镇的落差感。佛罗伦萨太小了,小到市内别说地铁了,连像样的公交车都没几辆,通勤完全靠着一双脚和一身的特种兵精神。但是佛罗伦萨没有辜负我分毫,正因为它的袖珍所以才显得每一段路每一片地都十分精致。不论我在城市的哪个小巷子中,只要抬头就可以看到圣母百花大教堂巨大的穹顶。我已经不想花多少笔墨再去描绘它的雄伟壮观,光是在外墙外欣赏其白绿粉相间的彩色大理石镶嵌就够让我吃惊一阵子了,其中白色大理石来自于卡拉拉,绿色来自于普拉托,红色来自于锡耶纳,分别象征着信仰、希望和慈善。教堂内部其实相对这趟旅行看到的其他不少教堂而言相对朴素派单,但是它穹顶内部却有乔尔乔·瓦萨里和费德里科·祖卡里绘制的《末日审判》巨幅壁画,甚是惊艳。曾经在《刺客信条2》里,我化身的埃齐奥不知几次爬上过这个顶,所以现在看来格外得亲切。

在佛罗伦萨,美第奇家族一定是一个绕不开的名字,而圣洛伦佐大教堂就是由美第奇家族委托修建的家族教堂和墓地。其中米开朗琪罗和多纳泰罗都作为设计师完成其中一些建筑部分的设计和修建。尤其是著名的《昼夜晨暮》就是美第奇家族墓地上的一组杰作。教堂见证了佛罗伦萨从中世纪到文艺复兴的辉煌历史,是了解这座艺术之城的重要地标。

如果喜欢米开朗琪罗的作品,那学院美术馆的《大卫》肯定是首选。走近了甚至能看到雕塑手背上凸起的青筋脉络。在熙熙攘攘的参观人堆中,大卫如同天神一般沐浴在从天窗洒下的阳光之下,不愧为号称世界上最美好的人类肉体的模样。

而领主广场则更像是一个雕塑的拼盘秀。领主广场是佛罗伦萨最重要的历史广场,也是该市的政治、社会和文化中心。这个呈”L”形的广场因其周边的旧宫(领主宫)而得名。广场上展示着众多文艺复兴时期的杰作:米开朗基罗《大卫》像的复制品(原作于1873年移至艺术学院)、切利尼的《珀耳修斯与美杜莎》、詹波隆那的《强掳萨宾妇女》、海神喷泉(由巴托洛米奥·阿曼纳蒂创作于1575年)、科西莫一世骑马像(1594年)。而我的目光却被广场上的马车吸引,车把式悠闲地躺在车椅子上,等待着游客上门。

佛罗伦萨最著名的桥梁是维琪奥桥(Ponte Vecchio),也被称为”老桥”,横跨在阿诺河最窄处。老桥始建于古罗马时期,现存的桥梁建于1345年。它是佛罗伦萨最古老的桥梁,在13世纪前曾是连接佛罗伦萨两岸的唯一通道。老桥最独特之处在于桥身上建有众多商铺。这些桥屋探出水面以获得更多空间,底部由木桩支撑。最初桥上多为肉铺和水产铺,后来美第奇家族嫌其气味难闻,将其改为金银珠宝店,一直延续至今。

桥的东侧商铺屋顶上有一条特别的走廊,称为瓦萨里走廊。这是专为美第奇家族设计的空中通道,连接着北岸的乌菲兹美术馆和南岸的皮蒂宫。据传伟大诗人但丁曾在此与比阿特丽斯重逢,这段邂逅启发了但丁创作《新生》和《神曲》。在二战期间,当阿诺河上其他桥梁都被摧毁时,老桥奇迹般地保存了下来。

而真正把这趟佛罗伦萨之行推上神坛的,肯定就是从米开朗琪罗广场俯瞰夕阳下佛罗伦萨全貌的经历。当夕阳西沉时,这座文艺复兴的摇篮披上了一层柔和的金色光晕。圣母百花大教堂的穹顶巍然矗立在城市中央,宛如一位静默的守护女神。红色的砖瓦屋顶在夕阳映照下熠熠生辉,与古老的建筑群构成了一幅完美的画卷。蜿蜒的阿诺河在城市中静静流淌,河面泛着金色的波光,将整座城市优雅地分割成两岸。

广场另一侧的阶梯上坐满了欣赏日落的人群,偶尔有街头艺人的吆喝和歌唱。当一首大家都耳熟能详的的曲子响起的时候,所有人都跟着忘我地随声附和,歌声在这山坡上随着夕阳跳跃,那是人本能地不同于其他动物,而对于美好的事物发出的赞美,这就是佛罗伦萨给我留下最美好的回忆。

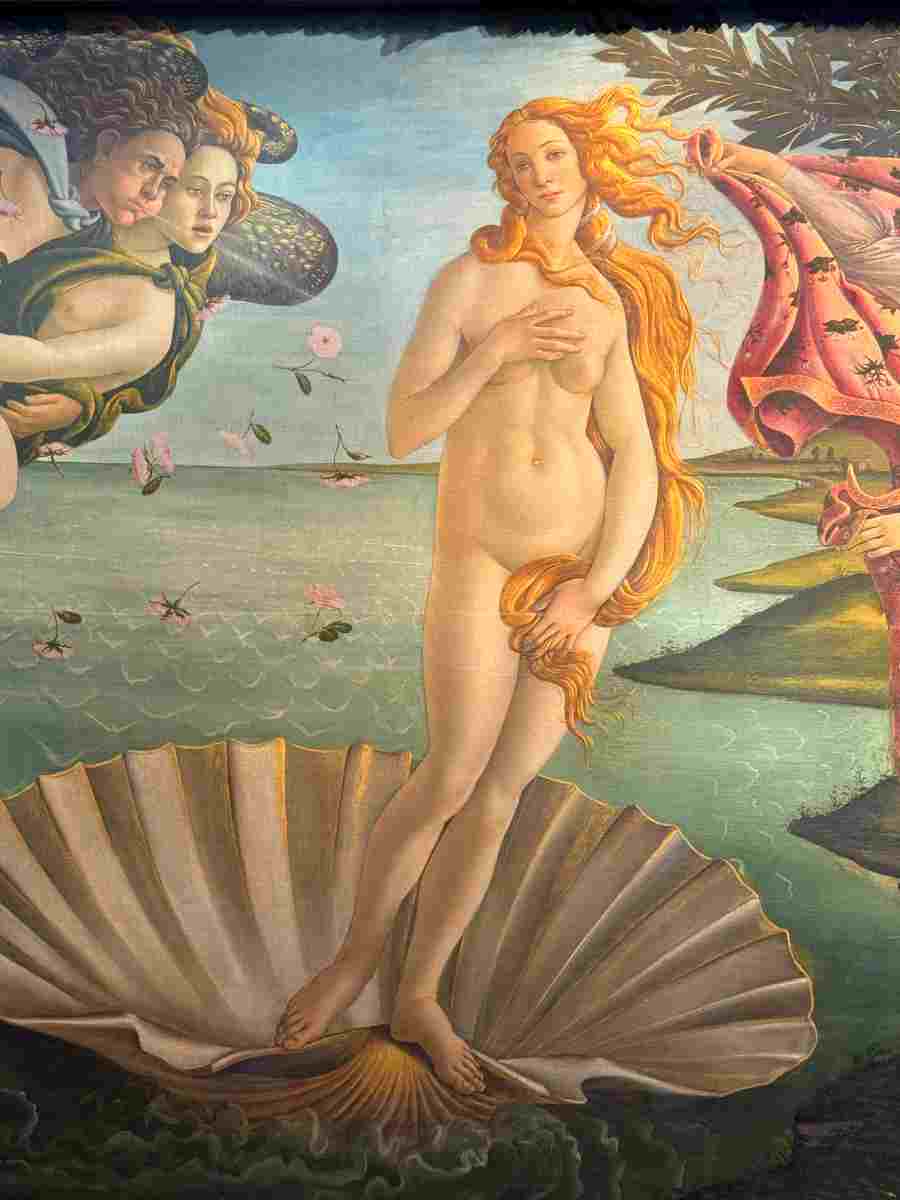

在佛罗伦萨,作为美第奇家展出家族收藏的乌菲兹美术馆则是其最重要的艺术宝库。乌菲兹宫始建于1560年,由托斯卡纳大公科西莫一世·德·美第奇委托著名建筑师乔治·瓦萨里设计建造。”乌菲兹”在意大利语中意为”办公室”,最初是作为佛罗伦萨的行政和司法机构办公场所。1581年起,美第奇家族开始在此展出其艺术收藏,这个构想源于弗朗切斯科一世。1737年,美第奇家族最后一位成员安娜·玛利亚将全部藏品捐赠给托斯卡纳政府,乌菲兹正式成为公共博物馆。美术馆由瓦萨里设计的”瓦萨里走廊”连接领主宫和皮蒂宫,这条走廊不仅是建筑杰作,也是美第奇家族往来两座宫殿的专用通道。乌菲兹馆藏超过1700幅名家名画、300多座著名雕塑作品和大量古董家具和瓷器。其中最著名的当属波提切利的《维纳斯的诞生》和《春》、达芬奇的《耶稣洗礼》和《圣母领报》、米开朗基罗的《圣家族》,以及卡拉瓦乔、提香等巨匠们的扛鼎之作。

当我近距离欣赏儿时美术课本上的常客《维纳斯的诞生》时,不禁为波提切利独特的艺术风格和深刻的人文主义思想折服。整个画面构图十分优美流畅,维纳斯立于巨大的扇贝之上,色调明朗和谐,不用明暗表现人体造型,而是用轮廓线呈现浮雕感。维纳斯虽具有成人的优美形体,但神情带有困惑与忧虑,展现出清纯稚嫩的气质。整个画面充满了流动的线条和柔和的色彩,营造出一种梦幻般的氛围。

而《春》则描绘了花仙、维纳斯、丘比特、美惠三女神和墨丘利共同组成的一个充满神话人物的春天花园场景。整幅画展现了人接近神性的过程,体现了文艺复兴时期对美与道德的追求。画作不仅是对婚姻与生育的礼赞,更深层次上象征着人文主义精神。维纳斯不仅是爱情女神,也代表着符合道德的人文主义理想。

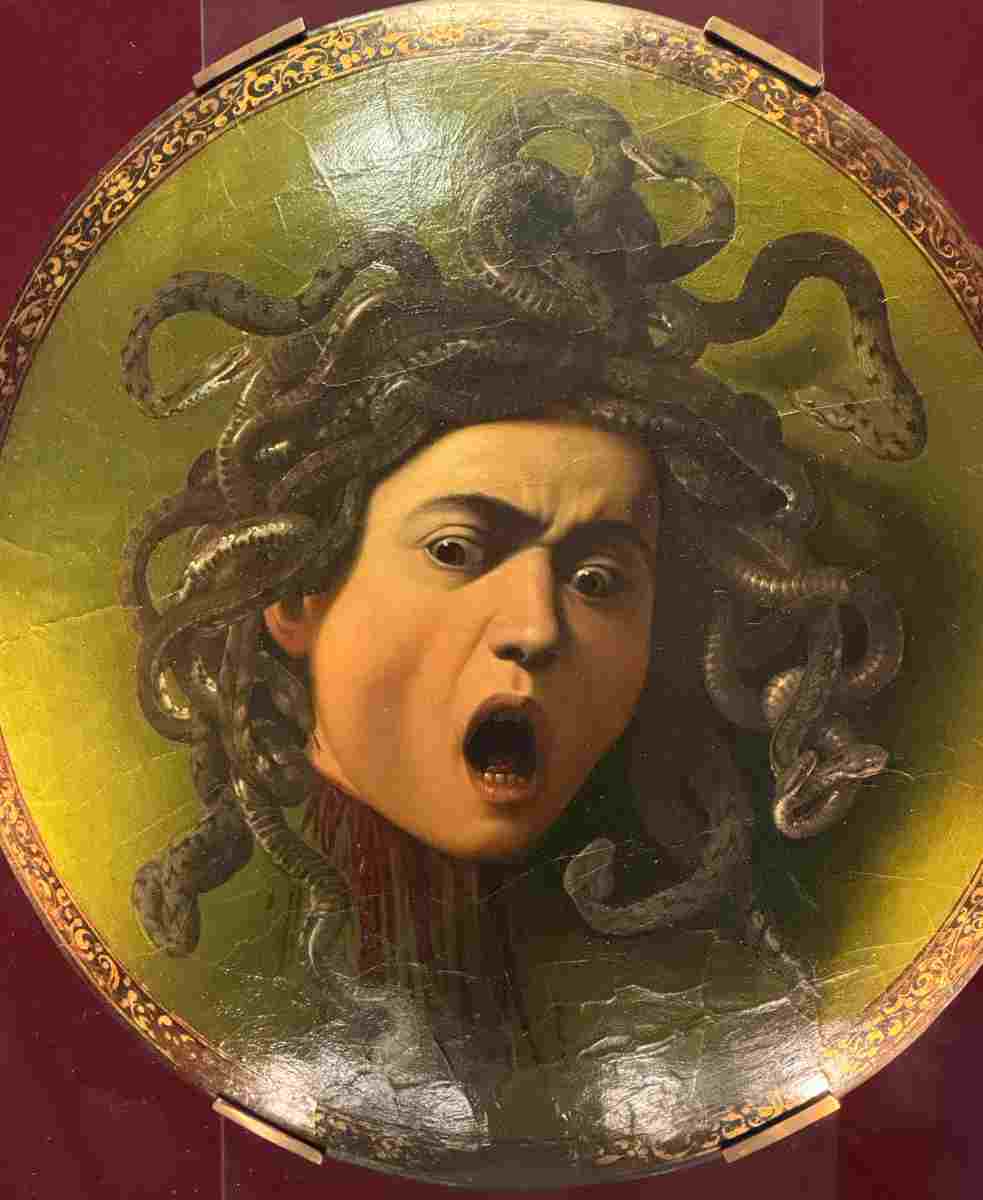

而卡拉瓦乔的这幅画在盾牌上的美杜莎,一开始还真被人拿去当做兵器使用藏在军械库中,我确实是头一次在兵器上见到如此精致的画作,这种媒介的选择增加了作品的戏剧性和视觉冲击力。凸面的设计使得美杜莎的形象更加立体,仿佛从盾牌中跃出。卡拉瓦乔以其写实主义风格著称,他在这幅作品中细致地描绘了美杜莎被斩首瞬间的恐惧与痛苦。她的眼睛圆睁,嘴巴张开,仿佛在发出无声的尖叫,蛇发则在她的头上扭动不止。

而在博物馆下层走廊中,在一堆肖像画和群像画中,我又一次找到了拉斐尔的自画像。不像《维纳斯的诞生》或者《春》那样被无数游客包围,这幅出镜率颇高的命作就那么静静挂在那边。画面中的拉斐尔以半身像的形式出现,披着栗色齐肩长发,头戴深色帽子,这种款式后来被称为”拉斐尔帽”,身着简单的深色工作服,内衬白色衬衫,一双乌黑的眼眸直视观众,神情专注而忧郁,确实是年轻时候的拉斐尔深深刻在这个世界的印象中的模样。

比萨斜塔

这趟旅行为了照顾太太的脚步,我其实没安排特别赶的路程,唯有在佛罗伦萨的第二天我有点小冲动,因为这一天我安排了从佛罗伦萨市区出发坐火车先去比萨,再去五渔村,最后当晚回佛罗伦萨。因为全程需要严丝合缝扣上意大利人那并不是很靠谱的火车时间表,而且当天的天气有点糟糕,从佛罗伦萨出发的时候一直有一些小雨,所以特别担心这趟行程会不会让人失望,所幸这一天的美景值得上所有的计划和奔波。

比萨在中国人的认知中也算是一个非常知名的地方,当然这得归功于那座倾斜的比萨斜塔。这座坐落于意大利托斯卡纳大区的小镇上,有这包括比萨大教堂、比萨斜塔、洗礼堂和比萨墓园等组成的联合国教科文组织认定的世界文化遗产——比萨大教堂广场。华丽的大教堂始建于1063年,耗时近两个世纪才完工,而比萨斜塔原先是教堂的钟楼,由于地基不均匀沉降,导致塔身在建造过程中逐渐倾斜,成为建筑史上的一个独特案例。尽管经过多次修复和加固,斜塔依然保持着约4度的倾斜角度,成为了比萨的标志性象征。我们从比萨车站走了五分钟就能在街景中看到高耸的斜塔。虽然4度的倾斜似乎不是一个非常巨大的角度,但是在我视觉观察上,那个塔着实是摇摇欲坠斜的k看着可怕。

因为时间原因没能爬上这座传说中伽利略做羽毛与铁球坠落实验的高塔。但是围着广场踱步的时候,还能看到比萨另一大风景,就是来自全世界各个地方的男女老少黑白丑俊或躺着或站着比划着各种稀奇古怪的武术姿势和斜塔合影。

Via dell’Amore 五渔村

离开比萨后,天气逐渐放晴,于是我们遇见了五渔村最美丽的一面。

从比萨再坐火车到五渔村需要在地中海著名的旅游度假地La Spezia换乘五渔村特供小火车。小火车会在五个村子和La Spezia站之间通勤,买了通票之后可以在当天任意乘坐。五渔村(Cinque Terre)其实就是位于意大利利古里亚大区沿海的五个村子,由南往北分别是Riomaggiore、Manarola、Corniglia、Vernazza和Monterosso。这片区域于1997年被联合国教科文组织收录为世界文化遗产。五渔村的历史可以追溯到公元10世纪,当时这些小村庄是由渔民建立的。由于地处险要,五渔村在历史上曾多次受到海盗的侵袭,因此村民在建造房屋时非常注重防御功能,许多房屋都是用石头建造的,并且建筑风格紧凑,以适应陡峭的地形。

因为时间关系,我只去了其中四个村子,错过了位于山顶的Corniglia。其中Manarola和Vernazza是最能体现五渔村风情的两个村子。从Riomaggiore站上来,我们误打误撞卖了一条叫做Via dell’Amore爱之路的海边步道的门票。这条路联通Riomaggiore和Manarola,全长越800米,一边是高耸的山体和悬崖,一边是蔚蓝汹涌的地中海。因为其优美的环境所以一直以来吸引很多情侣来此地散步,因此得名“爱之路”。但先前因为山体滑坡冲毁路段而封闭修理了整整12年,直到我们到来的前一个月才重新开放。沿途还能看到很多关于爱之路修理的介绍,花了近2000名工人耗时12年,投入了近一千万欧元才完成了修理云云。我不禁内心一笑,这要是放咱那,找个土木老哥带队,100万人民币都能吃小半回扣然后一个月完工。

奥马焦雷(Riomaggiore)是最像渔村的一个村子,沿着主路往下走,能看到一个渔船下海的拖口。五颜六色的房屋密密麻麻排在沿山的坡道上,这些房子远看非常惊艳,但经不起细看,走近了容易看出上面斑驳和反复刷漆脱落的痕迹。

马纳罗拉(Manarola)可以说是五渔村颜值天花板,几乎所有五渔村的定妆照都是拍的这个村子。山坡下的沿海栈道一直通向一个游轮停泊点,不断地有地中海上过来的游客在这里登陆游览。

蒙特罗索(Monterosso)是唯一一个有大片沙滩的村子,很像加州的圣克鲁斯(Santa Cruz)。我喜欢沿着沙滩边走边捡回一些小石头拿回家去丢到金鱼池里做留念。而这个村子的一个地标性景观就是两块巨大的黑色大石头矗立在海滩上。

韦尔纳扎(Vernazza)是路最不好走的一个村子。一开始在村子里根本感受不到它的美丽,直到我们沿途爬上小山回看,夕阳撒在海湾和教堂尖顶之间,伸出去的磐石如同一只试着拥抱地中海的手一样温柔。

亚德里亚海的明珠

这趟旅行最遗憾的一个地方就数是威尼斯了。因为听了不少建议,说威尼斯其实是一个很小的地方,只需要余留一整天时间就能逛完。可谁料天公开了个玩笑,在我们登岛的那天一直在下雨。因为威尼斯没有任何陆上交通工具,而一下雨水面就没过了不少低洼的地域,所以我们寸步难行。但万幸的是在傍晚难得放晴了一阵子,我们也趁着这难得的间隙,好歹对这个亚德里亚海上的明珠惊鸿一瞥。

我小时候拜读过朱自清先生笔下的《水城威尼斯》,而我的家乡绍兴又有“东方威尼斯”的美称,所以对这个世界上最著名的水上城市似乎有很深的羁绊。威尼斯坐落在118个互不相连的小岛上,这些岛屿通过177条运河和401座桥梁相互连接,形成了一个独特的水上城市景观。大运河(Grand Canal)是城市的主干道,两岸分布着许多重要的建筑和历史遗迹。而作为意大利地区最著名的公国之一,威尼斯的历史可以追溯到公元5世纪,当时为了躲避来自北方的入侵者,罗马难民开始在这片泻湖中的小岛上定居。随着贸易的发展,威尼斯逐渐成为地中海地区最重要的商业港口之一,并建立了一个独立的海洋共和国——威尼斯共和国,其影响力覆盖了欧洲、亚洲和非洲的部分地区。在中世纪至文艺复兴时期,威尼斯达到了鼎盛,不仅是经济上的强国,也是文化和艺术的中心。然而,随着新大陆的发现和海上航线的变化,威尼斯的海上霸权地位逐渐衰落。1797年,威尼斯共和国最终被拿破仑征服,后来并入奥匈帝国,直到1866年才成为意大利王国的一部分。

我们花了2欧元坐了一次摆渡贡多拉,纤细而摇晃的船体似乎不像家乡的乌篷船那样稳重,船头的摆渡人一直亢奋地唱着歌唠着嗑。从学院桥(Ponte dell’Accademia)望向大运河的入海口,络绎不绝的游船从下面驶过,远处是乌云下偶尔身穿的夕阳。这正与当年朱自清看到的威尼斯大运河景色一般无二。威尼斯是一座充满诗意的城市,它既有古老文明的厚重感,又不失现代生活的活力。在这里,时间似乎变得缓慢而温柔,每一个角落都充满了故事。

而这个城市里能称之为皇冠上的宝石的地方,那一定就是圣马可广场了。拿破仑称之为“欧洲最美的客厅”,“只有圣马可广场才有资格被称之为广场(plazza),其他的都只能算作campo或campiello”。可能是受周杰伦《十一月的肖邦》中定妆照的影响,所以特别喜欢广场边上密密麻麻的大理石柱。广场的一侧是圣马可大教堂,南北分别是新旧总督府,而正对着教堂的就是圣马可钟楼,这些建筑组合在一起就是威尼斯最美的风景线。

当夜幕降临,广场周围的餐厅忙碌了起来,原先在河道中熙熙攘攘的贡多拉陆陆续续靠岸了,华灯初上,把整个威尼斯点亮,仿佛童话故事中一样。

夜晚的威尼斯丝毫没有进入梦乡的意思。里亚托桥(Ponte di Rialto)两岸就是文豪莎士比亚笔下《威尼斯商人》故事发生地,也是数百年来欧洲商业的心脏。如今两岸被五彩缤纷的酒吧餐厅所占领,音乐响起居然开始有社会摇的影子出来了,和我们西塘夜晚是一个路子。

原本第二天我们打算在威尼斯好好逛逛,可惜大雨倾盆实在是举步维艰,于是只能换了早些的车牌前往最后一站米兰。但我始终相信,我总有一天会再回到威尼斯这个地方,把这次来不及逛的地方都逛一遍。

米兰!米兰!

此行最后一站米兰(Milano)是意大利北部伦巴第大区的首府,也是意大利第二大城市,以其作为时尚之都、设计中心和重要的经济枢纽而闻名。这座城市拥有悠久的历史、丰富的文化遗产以及现代化的城市景观,使其成为欧洲最具活力和影响力的大都市之一。不论是在娱乐新闻或是体育新闻里,米兰一直是一个存在感很高的城市。和中部的佛罗伦萨以及南部的罗马不一样,米兰给我的第一印象就是一个非常现代化的西欧城市,地铁、电车、公交车和轻轨列车,覆盖了整个市区及周边地区。

米兰的历史可以追溯到公元前4世纪,当时它是一个凯尔特人的定居点。后来,罗马人征服了这片地区,并建立了梅达奥拉努姆(Mediolanum),这成为了罗马帝国西部的重要城市。在中世纪,米兰发展成为一个强大的城邦共和国,经历了多次权力更迭和战争。文艺复兴时期,米兰在斯福尔扎家族和法国统治下达到了文化和艺术的鼎盛期。19世纪,随着意大利统一运动的成功,米兰正式成为意大利王国的一部分,并迅速成长为工业革命的核心地带。

我第一次接触到米兰这个名字肯定是因为那两只欧洲最著名的足球队的缘故——AC米兰和国际米兰。虽然我从不是他们中任何一只的球迷,但是圣西罗(San Siro)或者梅阿查球场肯定是每一个足球少年心中绕不开的一个名字。从地铁站下来就能一下子领略到这个城市对这两只球队的热爱和骄傲,而当巨大的圆形英式支柱和标志性的红色穹顶支架映入我眼帘的时候,脑海中无数发生在这个场地中的名场面开始一一浮现,马尔蒂尼、卡卡、舍甫琴科、萨内蒂、维耶里、斯内德、阿德里亚诺等等记忆中的名字一下子涌了上来。AC米兰和国际米兰在球场里都有各自更衣室,当有比赛时,客队可以使用另一只球队的更衣室作为客队更衣室。所以圣西罗可能是主客队更衣室硬件条件最接近的一个球场了吧。AC米兰的更衣室通道上印的是球队所获得的所有奖杯剪影,而国际米兰通道上印的是球队传奇球员的背号和名字剪影,但空缺了最后一位的名字,以此激励现役的球员把自己的名字踢成传奇,这个设定我很喜欢。站在球场中的草皮上,仰头环顾能容纳近八万人的看台,很难相信假如那么多人同时唱起自己的名字是什么感受。

斯福尔扎城堡(Castello Sforzesco)是我在米兰的一次意外收获。因为早到了半天所以在原计划中突然多出来半天的游览计划,误打误撞地就去参观了一趟,结果却是大饱眼福。城堡坐落于米兰城市中心地带,边上不远就是米兰大教堂。它不仅是米兰历史的见证者,也是文艺复兴时期艺术与建筑的重要代表之一。它的历史可以追溯到14世纪,最初是由维斯孔蒂家族(House of Visconti)在1358年至1368年间建造的一座防御工事。之后1450年,弗朗切斯科·斯福尔扎(Francesco I Sforza)通过政治联姻成为米兰的统治者,并开始对城堡进行大规模的扩建和改建。他将城堡从一个单纯的防御结构转变成一座宏伟的王宫,标志着斯福尔扎时代的开始。等到文艺复兴时期,卢多维科·斯福尔扎(Ludovico Sforza),即“摩尔人卢多维科”,进一步扩展了城堡并邀请了许多艺术家来装饰它,包括列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)。达·芬奇在这里创作了一些壁画,虽然大部分已经不复存在,但其中一些细节仍然可以在城堡内找到。

从外面看,斯福尔扎城堡是一座方形红砖结构的堡垒,四周环绕着高大的城墙和护城河。正门面向市中心,是一座高达70米的尖塔形建筑,大门上方有巨大的白色大理石浮雕,描绘了骑马的翁贝托一世国王。城堡两侧有两个对称的圆形角楼,刻有象征维斯孔蒂和斯福尔扎家族的族徽——巨蛇。城堡内部则是围绕着一个巨大的庭院而建的四方建筑,内部是好几个博物馆,包括考古博物馆、古代艺术博物馆、乐器博物馆、家具博物馆、挂毯博物馆、陶瓷博物馆、藏画博物馆、埃及考古博物馆、雕刻博物馆等。这里最著名的展品是米开朗基罗的遗作,号称三座圣殇之一的《伦达尼尼圣母哀痛基督》。还有就是现在已经很难用肉眼分辨细节的,由达芬奇创作的“木板室”天花板画。

其中有一个展是罗列了斯福尔扎公爵夫人收藏的餐具、厨具和工艺品,不得不说房子大是真的容易引发出各种奇奇怪怪的收集癖好。

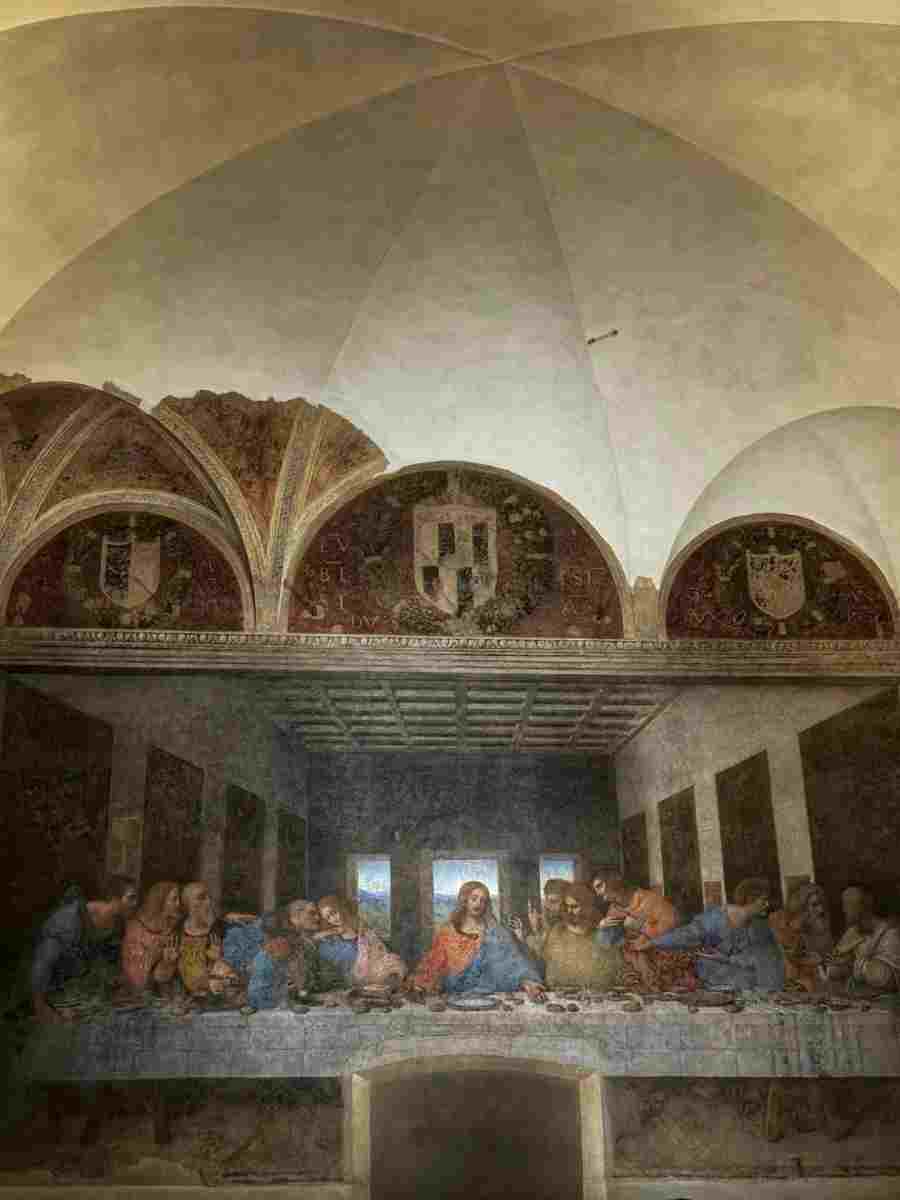

米兰作为一个艺术之都,曾经有许多知名的大师留足生活过,比如卢多维科·卡拉瓦乔(Caravaggio)、桑德罗·波提切利 (Sandro Botticelli)、提香 (Titian),当然其中最著名的肯定要数受雇于斯福尔扎公爵在米兰担任宫廷画师的莱昂纳多·达芬奇(Leonardo da Vinci)。而达芬奇正是在米兰的这段时间中,完成了人类历史上最著名的画作之一,位于圣玛利亚感恩教堂(Santa Maria delle Grazie)内的《最后的晚餐》(Cenacolo)。

最后的晚餐的作为宗教画主题,其实在很久以前就存在,描绘的是《圣经》新约中记载的耶稣与十二门徒共进最后一次晚餐的情景。在这个场景中,耶稣宣布其中一人将背叛他,这句话引发了门徒们的震惊和混乱反应。在早前的作品中,这个主题往往会把耶稣放在画面一端,十二门徒依次排列在耶稣另一侧,然后作为叛徒的犹大会被描绘得特别突兀。而达芬奇巧妙地利用透视法,使观众的目光自然地聚焦于中央的耶稣身上。餐桌呈直线排列,背后是一扇窗,窗外是美丽的风景,这样的设计增强了画面的空间感。耶稣被置于画面的中心,他的身体形成一个稳定的三角形,象征着平静与权威,而周围的门徒则分成四组,每组三人,表现出不同的情绪反应。每个门徒的表情和动作都非常生动,他们有的惊讶、有的愤怒、有的困惑,展现了丰富的人性情感。这幅作品的明暗对比、色彩运用和细节刻画,早已成为了艺术史上的丰碑。

《最后的晚餐》是由当时的米兰公爵卢多维科·斯福尔扎委托绘制的,旨在装饰他赞助的圣玛利亚感恩教堂的修道院餐厅。这个空间原本用于修士们用餐,而选择这个题材是为了让修士们在进餐时思考耶稣基督的教诲和牺牲。圣玛利亚感恩教堂在二战时期遭受了非常严重的破坏,所幸有画的这堵墙逃过了一劫,在战火中幸存了下来。可是由于达芬奇摒弃了传统的湿壁画技法,转而选择了实验性的油彩和蛋彩混合技术,这种做法虽然允许他更自由地表达,但也导致了壁画早期开始剥落的问题。所以当我们近距离欣赏的时候,这幅画似乎被打上了一层厚厚的模糊滤镜,不少人物表情、服饰、动作以及桌上餐盘食物的细节已经不可见了,所以每个游客每次参观的时间也被严格限制在了15分钟里。

米兰作为一个时尚之都,其最有代表性的精品街和购物中心应该就是埃马努埃莱二世拱廊(Galleria Vittorio Emanuele II)了。它不仅是一个购物和商业中心,也是意大利统一和现代化的象征。它始建于1861年,得名于意大利统一后的第一位国王埃马努埃莱二世,是为了庆祝米兰摆脱外国势力及新意大利王国的统一而兴建的。在巨大的玻璃和铸铁屋顶下,两条玻璃拱顶的走廊交汇于中部的八角形空间,上方是一个玻璃圆顶。阳光透过玻璃屋顶照射在底下精致的浮雕和壁画上,泛着神圣的金色光芒。拱廊内部装饰华丽,地面上印有彩色的马赛克图案,象征着意大利的团结与自信。穹顶上绘有四幅巨大的镶嵌画,分别代表意大利的四个主要地区:伦巴第、皮埃蒙特、威尼斯和西西里。地面则铺设了精美的大理石马赛克图案,包括罗马的狼、佛罗伦萨的百合,而其中最著名的是位于中央的“幸运之牛”(Bue della Fortuna)标志,这其实是米兰西边的都灵公国的标志,传说用脚踩踏牛的睾丸可以带来好运。

埃马努埃莱二世拱廊连接着米兰最著名的两个景点,斯卡拉歌剧院和米兰大教堂(Duomo di Milano)。当我们从地铁站的通道出来时,一面巨大宏伟的哥特风墙壁如万仞悬崖一般矗立在面前。米兰大教堂正式名称为圣母诞生大教堂(Cattedrale Metropolitana di Santa Maria Nascente),是世界上最大的哥特式教堂,是仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂的世界第二大教堂。它不仅是宗教信仰的象征,也是文艺复兴时期艺术与建筑的重要代表。它始建于1386年,在吉安·加莱亚佐·维斯孔蒂(Gian Galeazzo Visconti)的赞助下开始动工,整个工程历时近六个世纪才最终完成,期间更换了多位设计师,历经了多次战争和政治变动。

很幸运抢到了登顶的票,虽然由于修葺的原因有很大一部分屋顶被脚手架围的严严实实,但这丝毫无法掩盖这座教堂的精美。作为哥特式建筑最具代表性的尖塔群,米兰大教堂共有135座精美的哥特式尖塔,形成壮观的”尖塔之林”,每座尖塔顶端都装饰有精致的人物雕像。其中最高的主尖塔顶端矗立着标志性的金色圣母玛利亚雕像,自1774年起就一直守护着米兰城。从屋顶还能眺望整个米兰市区的美景,从近处的文化古迹区一直延伸到远处的现代化高楼城区,在晴朗的日子里,视野甚至可以延伸至远处的阿尔卑斯山脉,包括马特峰。

后记

从意大利回来到今天,还是会不经意想起那一周半时间的经历。虽然中间遇到过一次雨天,但还是很喜欢那边的天气、食物和风景,以及热情有趣的意大利人。常常看网上有人说,去欧洲旅游,目的地选择的顺序非常重要,像我们这样先去玩了西班牙葡萄牙和意大利这种天花板级的目的地后,再去别的欧洲国家会有非常大的落差感。

当然,回来后还有一个更大的惊喜等着我们,我太太又怀孕了,正是这趟意大利的旅行要给我们这个小家庭又带来一位可爱的小天使了。